Sonntag, 1. September, 10 Uhr

Montafoner Heimatmuseum Schruns

Ausstellungseröffnung & septimo-Auftakt:

Aus dem Montafon an den Mississippi - Montafoner Amerika-AuswandererInnen

Zahlreiche Montafoner und Montafonerinnen sind im 19. Jahrhundert aus unterschiedlichen Anlässen ins Hoffnungsland Amerika ausgewandert. Die meisten von ihnen hatten davor schon Wanderungserfahrung, trotzdem war das Risiko dieser Entscheidung kaum abzusehen.

Fast alle ließen sich zumindest anfänglich in St. Louis am Mississippi nieder. Hier hatte ein Gaschurner bereits in den 1830er Jahren ein Baugeschäft gegründet, in dem die Neuankömmlinge Arbeit fanden. Die Ausstellung bietet beispielhafte Einblicke in amerikanische Lebensläufe von Montafoner Auswanderern:

Glück und Unglück, Aufstieg und Absturz oder einfach ein mehr oder weniger ordentliches Auskommen kennzeichnen die Biografien. Etliche haben die Chancen der Neuen Welt zupackend angenommen, andere hatten Anpassungsschwierigkeiten und Heimweh und wieder andere sind im Meer der namenlosen Einwanderer untergegangen. Von all dem erzählen diese Ausstellung und der Begleitband.

Konzeption und Inhalt: Meinrad Pichler

Gestaltung, Grafik: Bertram Frei (Grafik-Design Frei)

Mitarbeit: Elisabeth Walch, Leo Walser

Gesamtleitung: Michael Kasper

26. August 2013

22. August 2013

septimo 2013 – Kommen | Gehen | Bleiben

Zum dritten Mal in Folge wird der September im Montafon zum Kulturmonat. Vom 1. September bis zum 5. Oktober wird von den Montafoner Museen ein abwechslungsreiches Programm zur Vergangenheit und Gegenwart der südlichsten Talschaft Vorarlbergs geboten. Im Fokus des diesjährigen septimo steht insbesondere das Thema „Migration“. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Montafoner „Kultur- und Naturlandschaft“.

Die Montafoner Museen setzen mit dem einzigartigen Vermittlungsprogramm septimo neue Maßstäbe in der besucherfreundlichen Präsentation der regionalen Kulturgeschichte, die laufend weiter erforscht und aufgearbeitet wird. Im Rahmen der unterschiedlichen Veranstaltungsformate werden verschiedenste Altersgruppen angesprochen und eingeladen, sich mit Themen wie der Auswanderung der Montafoner nach Amerika, der spätmittelalterlichen Niederlassung der Walser und insbesondere jüngeren Phänomenen der Migration im Montafon auseinanderzusetzen.

Die Ausstellungseröffnung „Vom Montafon an den Mississippi“ steht daher bewusst am Beginn des Veranstaltungsreigens und wird in der Folge durch Programmpunkte wie „Einen Ausweis vom FC Schruns – Geschichten von Menschen, die als Flüchtlinge kamen“ oder das Montaggespräch mit Mario Cranach, der nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Flucht ins Montafon kam, ergänzt. Derartige Themen rund um das Kommen, Gehen und Bleiben haben wohl Signalcharakter für die Ausrichtung eines „Heimatschutzvereins“ im 21. Jahrhundert. Sie zeigen auf, dass Migration nicht nur ein Phänomen der Gegenwart, sondern Teil der Menschheitsgeschichte ist. Sie geben Einblicke in die lange Geschichte von Zu- und Abwanderung im Montafon und möchten das Bewusstsein schärfen, dass im Tal schon immer Menschen unterschiedlicher Herkunft Leben, Arbeit und Gesellschaft in vielfältiger Form mitgestaltet haben.

Programmbroschüre

E info@montafoner-museen.at

T +43 (0)5556 74723

I www.septimo.at

5. August 2013

Terminaviso: 1. Montafoner Gipfeltreffen

1. Montafoner Gipfeltreffen

"Gebirgsüberschreitung und Gipfelsturm als Großtat"

Montag 7. – Freitag 11. Oktober 2013 in Schruns

Gebirge, Gebirgsketten und hohe Berge übten sein jeher eine besondere Faszination auf den Menschen aus. Dies wird bereits aus Schriftzeugnissen der frühen Hochkulturen Vorderasiens vor mehr als 4000 Jahren deutlich, wo Berg und Gebirge ganz unterschiedliche Konnotationen hervorrufen können. Diese können sowohl positiv als auch negativ beladen sein. Berge können als Göttersitze und als Synonyme für Tempel und Stadt figurieren. Sie können als Sinnbilder naturbelassener Garten- und Naturlandschaften begegnen, die man als Kulissen und Erholungsräume in die Palastlandschaften der expandierenden Großstädte zu integrieren versucht. Sie können aber auch als Ursprungsgebiet zivilisationsfremder Gefahren und Bedrohungen angesehen werden, die es zu überwinden und zu bewältigen gilt. Das Spannungsverhältnis zwischen Faszinosum und Schauder, abstoßender Fremdheit einerseits, sowie magischer Anziehung andererseits ist ein bestimmendes Kennzeichen jener Wahrnehmungsmuster, die das Verhältnis zwischen Mensch und Gebirge seit frühesten Zeiten prägen und die bis in die Gegenwart zu beobachten sind. Dabei spielt der Aspekt der Aneignung und Bezwingung der mit der Gebirgswelt verbundenen Alterität von Anbeginn eine besondere Rolle.

Die internationale Tagung in Schruns beschäftigt sich mit diesem Phänomen der Naturbezwingung unter einer gezielt unversalhistorischen Perspektive. Gebirgsüberschreitung und Gipfelsturm repräsentieren in diesem Zusammenhang die „große Tat“, die sowohl ein Individuum als auch ein Kollektiv vollbringen konnte. Im Zentrum der Betrachtung steht nicht die Faktizität des Erreichten, sondern der jeweilige Darstellungsmodus der vollbrachten Leistung. Es geht nicht um die historische Einzeltat, sondern um deren Präsentation in der Öffentlichkeit und den in diesen Kontexten entfalteten Diskurs.

Historisch-chronologisch spannen die Vorträge einen weiten, interdisziplinär angelegten Bogen, der von den frühen Schriftkulturen Vorderasiens bis in die unmittelbare Gegenwart reicht. Geographisch werden Gebirgslandschaften ganz unterschiedlicher Weltgegenden in den Blick genommen. Neben lokalen Studien, die auf die alpinen Landschaften Tirols und Vorarlbergs fokussieren, beschäftigen sich Detailstudien mit den Alpenregionen der Schweiz und Frankreichs, mit dem Taurosgebirge in der Türkei, dem Zagrosgebirge im Iran, dem Hindukusch Zentralasiens, der Kaukasusregion, dem Sinai oder dem Hochland Tibets. In 28 Vorträgen von international renommierten Gelehrten bietet die Tagung einen bis dahin nicht gekannten ebenso breiten wie tiefen Blick auf ein Thema, das die Menschen seit Jahrhunderten fasziniert und das bis zur Gegenwart nichts von seinem Reiz verloren hat.

Organisation:

Robert Rollinger, Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik, Universität Innsbruck

Martin Korenjak, Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien, Innsbruck

Michael Kasper, Montafoner Museen, Schruns

Andreas Rudigier, vorarlberg museum, Bregenz

Die Tagung ist öffentlich zugänglich.

Tagungsort: Schruns (Austria), Sternensaal

Registrierung: Registrierungsbüro befindet sich im Sternensaal

Montag, 7.10. 15-20 Uhr

Dienstag, 8.10., 8-13 Uhr

Kontakt: Karin Valasek, info@montafoner-museen.at

gefördert durch:

Land Vorarlberg: Wissenschaftsabteilung

Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien

Stand Montafon

vorarlberg museum

Programm:

Montag: (Nachmittag: Anreise)

18:00 - 20.30 Eröffnung

Einführung: Martin Korenjak, Robert Rollinger

Grußworte: BM Karlheinz Töchterle

Eröffnungsvortrag: Raoul Schrott

anschl. Buffet

Dienstag:

9.00-9.45 Alexander und der Hindukusch (Barbara Czerny, Innsbruck)

9.45-10.30 Vom höchsten Gipfel zum Grund des Meeres: Naturbezwingung als Herrschaftslegitimation (Sebastian Fink, Innsbruck)

Pause: 10.30-11.00

11.00-11.45 „Das Ende des Alten vom Berg. Die mongolische Eroberung der assassinischen Bergfeste Alamut“. (Johannes Gießauf, Graz)

11.45-12.30 (Keine) Frauen in der Silvretta. Die Ausnahmebergsteigerin Hermine Flaig (Edith Hessenberger, Telfs)

Mittagspause: 12.30 – 14.30

14.30-15.15 Bedeutende Bündner Bergsteiger in der Berninagruppe und den Bergeller Bergen (Florian Hitz, Chur)

15.15-16.00 „Kreuzzug auf den Piz Buin“ – Gipfelkreuzerrichtung als politische Machtdemonstration (Michael Kasper, Schruns)

Pause: 16.00-16.30

16.30-17.15 Ein Krieg im Gebirge: Bernhard Freiherr von Hornsteins „Algoica rupicaprarum venatio" (1749) (Wolfgang Kofler, Innsbruck und Anna Novokhatko, Freiburg i. B.)

17.15-18.00 Der Mythos des Gebirgskrieg(er)s im Ersten Weltkrieg (Hermann Kuprian, Innsbruck)

Mittwoch:

9.00-9.45 Gebirgsbezwingung in der Metaphorik der Kirchenväter: Ephraem der Syrer (Martin Lang, Innsbruck)

9.45-10.30 Maximilian I. bezwingt das Gebirge: Der Magnanimus des Richardus Sbrulius (Johanna Luggin, Innsbruck)

Pause: 10.30-11.00

11.00-11.45 Hannibals Alpenüberquerung im Bild, 18.-21. Jahrhundert (Jon Mathieu, Luzern)

11.45-12.30 Die Alpenüberquerungen der römisch-deutschen Herrscher im Mittelalter (Mark Mersiowsky, Innsbruck)

Mittagspause: 12.30 – 14.30

14.30-15.15 ---

15.15-16.00 Gebirgsbezwingung und deren Verarbeitung in der Kunstgeschichte (Doris Hallama, Innsbruck)

Pause: 16.00-16.30

16.30-17.15 Marco Polo auf dem Dach der Welt“ (Hermann Niedermayr, Innsbruck)

17.15-18.00 Die Zimba und deren permanente Bezwingung (Christof Thöny, Bludenz)

Donnerstag:

9.00-9.45 Sargon II’s campaign to the Zagros Mountains (Giovanni B. Lanfranchi, Padova)

9.45-10.30 Vitellius´ Zug über die Alpen (Josef Wiesehöfer, Kiel)

Pause: 10.30-11.00

11.00-11.45 Hitlers Gebirgsjäger auf dem Elbrus 1942. Diesseits und jenseits von Kriegspropaganda und Nachkriegsmythen (Dirk Rupnow, Innsbruck)

11.45-12.30 Die Bezwingung des Gebirges durch Marschall Suwarow (Wolfgang Scheffknecht, Lustenau)

Mittagspause: 12.30 – 14.30

14.30-15.15 Der lange Weg nach Lhasa Heinrich Harrers und Peter Aufschnaiters Flucht über den Himalaya (Wido Sieberer, Kitzbühel)

15.15-16.00 Gebirgsüberquerungen aus archäologischer Sicht am Fallbeispiel Tirol und Vorarlberg (Harald Stadler, Innsbruck)

Pause: 16.00-16.30

16.30-17.15 Xenophons Marsch durchs Gebirge (Oliver Stoll, Passau)

17.15-18.00 Der römische Alpenfeldzug (Brigitte Truschnegg, Innsbruck)

Freitag:

9.00-9.45 Schamanen, Goldgräber und Soldaten – frühe Formen der Aneignung von Gebirgen in Vorarlberg (Manfred Tschaikner, Bregenz)

9.45-10.30 Alpenpassage und Geschichtskultur: Mit dem Carbonstock in die Steinzeit (Bernhard Tschofen, Zürich und Sarah Willner, Tübingen)

Pause 10.30-11.00

11.00-11.45 Hannibals Zug über die Alpen (Kai Ruffing, Marburg)

11.45-12.30 Schlusswort (Klaus Eisterer, Innsbruck)

Freitag, Nachmittag: 13.30-16.00 Exkursion nach Gaschurn mit Bus

Anreise Bahn:

ÖBB - Österreichische Bundesbahnen

Auskunft über alle europäischen Zugverbindungen und Fahrplan, inklusive Umsteigemöglichkeiten sowie Preisinfos für innerösterreichische Bahnfahrten finden Sie unter www.oebb.at.

MBS - Montafonerbahn Bludenz - Schruns

Bahnhof Bludenz - Montafonerbahn von Bludenz nach Schruns (ca. 20 min.), Frequenz ca. alle 30 min. (zu den Hauptzeiten). Informationen zu den Fahrzeiten und Fahrplan, Verbindungen und Dienstleistungen erhalten Sie unter www.montafonerbahn.at

Anreise PKW:

Aus Deutschland (D)

Pfändertunnel - Rheintalautobahn A14 - Ambergtunnel - Abfahrt Bludenz/Montafon - L 188 Montafoner Straße (Silvrettastraße).

Aus der Schweiz (CH)

Über Chur - Autobahn von Zürich/Chur - Abfahrt Gams – Fürstentum Liechtenstein (FL) - Feldkirch/Tisis - durch Feldkirch in Richtung Bludenz/Innsbruck - Walgau- autobahn A14 - Abfahrt Bludenz / Montafon - L 188 Montafoner Straße (Silvrettastraße).

Über St. Gallen- Autobahn von Zürich/St. Gallen - Ausfahrt Oberriet-Meiningen - Autobahn A 14 in Richtung Bludenz ab Auffahrt Rankweil - Ambergtunnel A14 - Abfahrt Bludenz/Montafon - L 188 Montafoner Straße (Silvrettastraße).

Aus Österreich (A)

Über den Arlberg - S 16 Arlbergschnellstraße in Richtung Bludenz - Abfahrt Bludenz/Montafon - L 188 Montafoner Straße (Silvrettastraße).

Ortsplan Schruns:

4. August 2013

3. Juli 2013

Reiseziel Museum 2013

„Reiseziel Museum 2013“ –

Von hier nach dort und umgekehrt!

Von hier nach dort und umgekehrt!

Sonntag, 7. Juli, 10-17 Uhr

Sonntag, 4. August, 10-17 Uhr

Sonntag, 1. September, 10-17 Uhr

Sonntag, 4. August, 10-17 Uhr

Sonntag, 1. September, 10-17 Uhr

Auch in diesem

Sommer heißt es wieder „Reiseziel Museum“! Kinder werden zu kleinen

Reiseleiterinnen und Reiseleitern und begeben sich mit der Familie auf

eine einmalige Museumsreise. An drei Terminen bietet die Aktion in 37

Museen in Vorarlberg und Liechtenstein ein tolles Familienprogramm für

Groß und Klein.

In Kooperation mit

der Kulturabteilung sowie der Initiative „Kinder in die Mitte“ des

Landes Vorarlberg und der Kulturstiftung Liechtenstein öffnen an drei

Sonntagen im Sommer insgesamt 37 Museen ihre Türen für Kinder und deren

Familien. Bei der Aktion „Reiseziel Museum“ werden Kinder zwischen 3 und

12 Jahren zu kleinen Museums-Reisleiterinnen und Reiseleitern. In jedem

Museum erwartet die Kinder ein eigens für sie und ihre Familien

konzipiertes Programm mit tollen Mitmach-Aktionen. Spannend wird der

diesjährige Themenschwerpunkt, der in Zusammenarbeit mit der

Koordinationsstelle für Integrationsangelegenheiten des Landes

erarbeitet wurde. Mehr Informationen unter

www.vorarlberg.at/kinderindiemitte

Kinderprogramm in den MONTAFONER MUSEEN

Montafoner Bergbaumuseum Silbertal (Zentrum 256, Gemeindeamt)

Schätze der Erde

Schätze der Erde

Wenn Archäologen ausgraben, müssen sie sehr vorsichtig sein. Die

Fundstücke erzählen uns viel über die Vergangenheit. Unsere jungen

Reiseleiterinnen und Reiseleiter benutzen wie die Archäologen kleine

Werkzeuge und erforschen bzw. suchen kleine Fundstücke in der Erde. Die

gefundenen Schätze können im Reisekoffer mitgenommen werden.

Im neu gestalteten

Bergbaumuseum seid ihr auch eingeladen, die neue Kinderecke

auszuprobieren und gemeinsam mit euren Eltern, Großeltern usw. in eine

längst vergangene, mit Mythen und Sagen bespickte Welt einzutauchen.

Museum Frühmesshaus Bartholomäberg (Dorf 11)

Windkraftwerk

Windkraftwerk

Interessante Ergebnisse

aus der 13-jährigen Forschung zur frühesten Besiedelungsgeschichte des

Montafons warten auf dich als jungen‘ Reiseziel-Museum-Besucher! Nach

einem spannenden Suchrätsel bauen wir mit dir ein kunterbuntes

„Windkraftwerk“ aus Haselstock, Kork und Federn, denn auch schon zu

Urzeiten war der Wind ganz wichtig für das Überleben der Menschen.

Konkret wurden wind- und wassergeschützte Gebiete von den Siedlern

ausgesucht, um sich dort sesshaft zu machen. So können wir auch mit

dieser Bastelei einen Zusammenhang mit urzeitlich maßgeblichen und

überlebenswichtigen Naturbedingungen und Erfordernissen herstellen und

dem Windrad eine besondere Symbolik vermitteln.

Montafoner Heimatmuseum Schruns (Kirchplatz 15)

Wir prägen eine Münze

Wir prägen eine Münze

Das Prägen und

Bearbeiten von Metallblechen ist eine sehr alte Technik mit einer langen

Tradition im Kunsthandwerk. Häufig wurden Goldbleche durch Gravieren,

Treiben, Punzen oder Ätzen in die gewünschte Form gebracht. Wir prägen

unsere eigene Münze mit Metallfolie und dürfen diese dann im Reisekoffer mitnehmen.

Montafoner Tourismusmuseum Gaschurn (Dorf 9)

Wir wandern aus!

Wir wandern aus!

Das haben auch viele

Montafoner gesagt und sind in eine neue Heimat aufgebrochen. Dabei war

nicht nur ihre Abenteuerlust Grund für die große Reise. Im

Tourismusmuseum Gaschurn erfährst du, wohin die Menschen gegangen sind

und wie es ihnen dabei ergangen ist. Um für die Reise gerüstet zu sein,

kannst du dir deinen eigenen Münzbeutel basteln. Bei einem Quiz durchs

Museum kannst du dir die ersten Taler verdienen und deine Reise in einem

Leporello, den du selber gestalten kannst, festhalten.

1. Juli 2013

„Der Krautschneider ist da!“ – Streifzüge durch die Montafoner Migrationsgeschichte

Lesung mit MMag. Michael Kasper

Musik: Moussa Cissokho

Musik: Moussa Cissokho

| Datum | 02.07.2013 |

|---|---|

| Beginn | 20:00 |

| Ort | Kunstforum Montafon |

Das Wandern prägte

über Jahrhunderte die Montafoner Geschichte. Während im Mittelalter noch

Walser und Bergarbeiter ins Montafon einwanderten, folgte in der

Neuzeit saisonale oder dauerhafte Abwanderung aus dem kargen Gebirgstal,

die im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte. Begriffe wie

„Krautschneider“, „Sensenhändler“, „Ährenleserinnen“ oder

„Schwabenkinder“ sind untrennbar mit der Geschichte der Montafoner

Bevölkerung verknüpft und werden an diesem Abend durch verschiedene

Berichte, Erzählungen und andere Texte veranschaulicht. Dass die

Montafoner Migrationsgeschichte aber bis heute andauert, immer noch

Menschen ins Tal kommen, andere hingegen abwandern soll ebenso in den

Blick genommen werden. Der aus dem Senegal stammende Sänger Moussa

Cissokho wird die Veranstaltung auf der Kora (afrikan. Stegharfe)

musikalisch begleiten.

in Kooperation mit dem Kunstforum Montafon

30. Mai 2013

Im Juni in den Montafoner Museen

Veranstaltungen im Juni in den Montafoner Museen:

7. Juni - 14 Uhr, Kurs: Kräuterspirale bauen | Garten Tourismusmuseum Gaschurn, Dorfstraße 9

9. Juni - 10:30 Uhr, 1. Gaschurner Museumsgespräch: "D´Maisäßziet" | Tourismusmuseum Gaschurn, Dorfstraße 9

9. Juni - 14 Uhr, Naturvielfalt in Vandans. Biotopexkursion zu Ladritschbach, Agat und Venser Tobel | Vandans, Treffpunkt Venser Kapelle

12. Juni - 20 Uhr, Der Einfall der Bündner ins Montafon 1622 | Wintersportsammlung Tschagguns, Dekan-Ellensohn-Weg 3

15. Juni - 9 Uhr, Schragazukurs | Gargellen, Treffpunkt: Hotel Vergalden, HNr. 62 Gargellen

20. Juni - 18 Uhr, Bergbau im Montafon. Ausstellungseröffnung | Bergbaumuseum Silbertal, Zentrum 256 (Gemeindeamt)

23. Juni - 14 Uhr, Naturvielfalt in Tschagguns. Biotopexkursion im Gebiet von Bitschweil, Mansaura und untere Hora | Tschagguns, Treffpunkt: Parkplatz Bitschweil

30. Juni - 20:15 Uhr, Sonnenmusik, Habsburger und das Montafon | Vitalzentrum Felbermayer, Gaschurn

Detaillierte Infos zu den einzelnen Veranstaltungen unter www.montafoner-museen.at/veranstaltungen

22. Mai 2013

Erzählen vom Leben im 20. Jahrhundert

Erzählen vom Leben im 20. Jahrhundert

Buchpräsentation von Dr. Edith Hessenberger

Buchpräsentation von Dr. Edith Hessenberger

28. Mai 2013, 20 Uhr

Montafoner Heimatmuseum Schruns, Kirchplatz 15

Montafoner Heimatmuseum Schruns, Kirchplatz 15

Wie erzählen

Montafonerinnen und Montafoner von ihrem Leben, und was ist ihnen vom

20. Jahrhundert besonders in Erinnerung geblieben? Edith Hessenberger

untersuchte im Rahmen ihrer Dissertation 67 lebensgeschichtliche

Erzählungen und setzt sie zu einer anderen Art der Geschichte des

letzten Jahrhunderts zusammen: zu einer Geschichte bestehend aus

Erinnerungen von Menschen aus dem Montafon. Diese umfasst inhaltlich

drei Kernbereiche: die arbeitsame Kindheit im ärmlichen

berglandwirtschaftlich geprägten Montafon der Zwischenkriegszeit, die

Jahre des Nationalsozialismus und seine Auswirkungen auf das Leben im

Tal, und schließlich den wirtschaftlichen Aufschwung und die

Modernisierung des Lebens seit den 1950er Jahren. Roter Faden in den

Erzählungen ist der unvorstellbare Wandel, den jede und jeder von den

Befragten im Laufe ihres Lebens miterlebte.

Edith

Hessenberger studierte Europäische Ethnologie und Geographie in Wien und

Innsbruck und ist heute als freiberufliche Wissenschafterin tätig.

Moderation: Dr. Andreas Rudigier

Titel: Erzählen vom Leben im 20. Jahrhundert

Untertitel: Erinnerungspraxis und Erzähltraditionen in lebensgeschichtlichen Interviews am Beispiel der Region Montafon/Vorarlberg

ISBN: 978-3-7065-5207-3

Umfang: 464 Seiten

zahlreiche s/w-Abbildungen

Preis: EUR 34,90

In den Montafoner Museen (Bestellung: info@montafoner-museen.at) und im Buchhandel erhältlich.

Umfang: 464 Seiten

zahlreiche s/w-Abbildungen

Preis: EUR 34,90

In den Montafoner Museen (Bestellung: info@montafoner-museen.at) und im Buchhandel erhältlich.

Lange Nacht der Kirchen 2013

Alte Pfarrkirche Vandans, 18 Uhr

Pfarrkirche Bartholomäberg, 20 Uhr

Pfarrkirche St. Gallenkirch, 20 Uhr

Pfarrkirche Bartholomäberg, 20 Uhr

Pfarrkirche St. Gallenkirch, 20 Uhr

Lange Nacht der Kirchen

"Dann wird es weder Tag noch Nacht werden, sondern am Abend wird Licht sein." (Sach 14,7)

"Dann wird es weder Tag noch Nacht werden, sondern am Abend wird Licht sein." (Sach 14,7)

Rudolf Sagmeister

(Vandans), Klaus Bertle (Bartholomäberg) und Mag. Wilfried Dür (St.

Gallenkirch) erläutern an diesem Abend die Geschichten dieser drei

bedeutenden Montafoner Kirchen. Wenn Sie mehr über diese besonderen

Sakralbauten erfahren wollen, bietet sich in dieser Langen Nacht die

Gelegenheit dazu.

Die alte Pfarrkirche von Vandans steht im Ortszentrum und wurde in den Jahren 1777 (Langhaus) und 1792 (Presbyterium) an Stelle der damals zu klein gewordenen Pfarrkirche unter Pfarrer Anton Fleisch errichtet. Die Kirche ist ein einfacher barocker Bau. Als in den Jahren 1958 bis 1960 die neue Pfarrkirche gebaut wurde, glaubte man, diese Kirche abbrechen zu können. Doch viele Umstände brachten es zuwege, dass die Kirche stehen blieb und in den Jahren 1990-1992 restauriert werden konnte.

Die landesweit einzigartige barocke Pfarrkirche von Bartholomäberg aus 1732 mit einem gotischem Knappenaltar (um 1525), einer bedeutenden Orgel und einem romanischen Vortragekreuz aus dem 12. Jahrhundert steht an einer beherrschenden Stelle in der Siedlung am Berghang. Der Grundstein für diese Kirche wurde am 26. Mai 1729 gelegt. Die feierliche Einweihung führte am 6. Juni 1743 Bischof Benedikt von Rost aus Chur durch. Bartholomäberg war bereits um das Jahr 1100 die erste Pfarre im Montafon. 1383 nennt eine Urkunde die Erhebung und Abtrennung Bartholomäbergs von Bludenz. Bartholomäberg war bis in die frühe Neuzeit der Hauptort des Montafons.

In St. Gallenkirch bestand seit 1307 eine Kapelle, 1474 erfolgte ein Neubau. Jener Zeit gehört der noch heute bestehende gotische Polygon-Chor in seiner architektonischen Gestaltung an. Das gotische Chor-Gewölbe wurde barockisiert. Die Kirche zählt mit ihren drei Rokokoaltären, der Kanzel und dem Orgelgehäuse zu den schönsten Rokokokirchen Vorarlbergs. Bedeutend ist auch der außergewöhnliche Freskenzyklus von W. Klausner (1775).

Trockensteinmauern - bauen, sanieren und verstehen

Trockensteinmauern - bauen, sanieren und verstehen

mit Dr. Martin Lutz und Friedrich Juen

mit Dr. Martin Lutz und Friedrich Juen

23.-25. Mai 2013 - St. Gallenkirch / Rüti (Via Valtellina)

Dieser dreitägige

Kurs vermittelt die Grundfertigkeiten für die Errichtung und Sanierung

von Trockensteinmauern in Anlehnung an den LFI-Zertifikatslehrgang

Errichtung von Trockensteinmauern. Im praktischen Handanlegen werden Sie

in Bauablauf, Steintriage, Fundamente, Schnurgerüst, Hintermauerung,

Binde- und Decksteine, Stabilität, Steinqualität, Werkzeug, Ökologie,

etc. eingeführt. Tägliche Erfahrungsaustausche über Erfolge und

Misserfolge runden den Kurs ab.

Grundlagen und

Grundfertigkeiten zum Trockensteinmauerbau, Goldene Regeln des

Trockenmauerbaus und deren praktische Anwendung, Vorgehen in der Planung

und Arbeitsvorbereitung bis hin zur Instandhaltung, Werkzeug- und

Steinkunde, historische Hintergründe und ökologisch-landschaftliche

Bedeutung.

Diese Veranstaltung

wird in Zusammenarbeit mit dem LFI Vorarlberg, dem Stand Montafon, der

Gemeinde St. Gallenkirch sowie dem Biosphärenpark Großes Walsertal

durchgeführt.

Anmeldung und weitere Informationen: LFI Vorarlberg, 05574/400-191 oder info@montafoner-museen.at

13. Mai 2013

Keine Schonzeit – Wilderergeschichten aus Vorarlberg

Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr

Montafoner Tourismusmuseum Gaschurn

Keine Schonzeit – Wilderergeschichten aus Vorarlberg

Buchpräsentation mit Sigi Schwärzler

Buchpräsentation mit Sigi Schwärzler

Wenngleich die Thematik des Wilderns in Vorarlberg

nicht neu ist und seit Jahrhunderten fremdes Wild illegal erlegt wird,

so ist es bis zum heutigen Tage medial ein eher wenig bearbeitetes

Kapitel. Umso mehr gebührt Sigi Schwärzler, dem Autor des Buches „Keine

Schonzeit – Wilderergeschichten aus Vorarlberg“, das Verdienst, sich

erstmalig monographisch dieses heimatkundlichen hochinteressanten Themas

angenommen zu haben.

Unter dem Begriff des Wildschützen verstand man

eine Person, die der Jagd nachging, ohne dazu berechtigt zu sein. Nur

waren just Existenz und Ausmaß der Jagdberechtigung bestimmter

Personenkreise zwischen den Jagdausübenden einerseits und den

Forstorganen beziehungsweise den landesfürstlichen Behörden andererseits

umstritten. Was sich aus der Sicht Ersterer als „gutes altes Recht“

präsentierte, konnte aus obrigkeitlicher Perspektive durchaus als

Rechtsanmaßung und „Verachtung landesfürstlicher Autorität“ qualifiziert

werden. Wilderei war nicht irgendein peripheres Delikt, sondern eines,

das in der Volkskunde der Unterschichten eine große Rolle spielte. Es

war das Männerdelikt „par excellence“.

29. April 2013

hem.at.land - Mundarttexte und Musik

Freitag, 3. Mai 2013 um 19:30 Uhr

im Gasthof Löwen, Tschagguns

hem.at.land

Mundarttexte und Musik

im Gasthof Löwen, Tschagguns

hem.at.land

Mundarttexte und Musik

Heimat sei dort, wo man sich aufregt: O Heimatland!

Und Heimat ist dort, wo man sich wohl fühlt: O Hoamatle, o Hoamatle. Der Volksmund weiß es schon lange: Ohni zanggat wörd net gliabt.

Lob und Spott, Ärgerliches und Liebes, Lustiges und Ernstes, gereimt und ungereimt spiegeln die Mundart-Texte Einstellungen von Einheimischen und Zweiheimischen wieder, lassen Altheimische und Neuheimische zu Wort kommen.

Zam Rima sen si guat ofglet mengs Gschichtli kunnt do ofs Tapet – und die HAUSMUSIK LÖWEN ist Garantie, dass die Veranstaltung, bei Gespräch, Essen und Trinken d Lüt zemma brengt.

Mit Heinrich Pfanner, Vandans, Helene Rüdisser, Schruns, Franz Rüdisser, Schruns, Valentina und Ismayil, Schruns, Hausmusik Löwen, Tschagguns. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe mundartMAI.

22. April 2013

17. April 2013

18. Montafoner Trachtengespräche

18. Montafoner Trachtengespräche

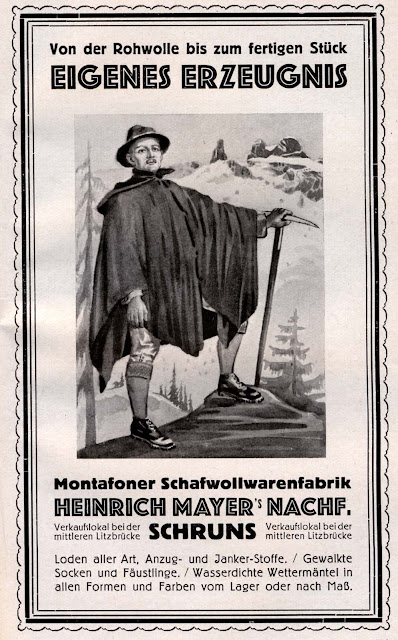

Produkt Schafwolle – die Lodenfabrik, die Herstellung des neuen Mäßli und das Montafoner Steinschaf

Montag, 22.04.2013, 19:00 Uhr

Montafoner Heimatmuseum Schruns

Die Montafoner Museen mit den Montafoner Trachtengesprächen wollen auf

die Erwartungen, Anregungen und Wünsche ihrer Besucher/innen immer

wieder aufs Neue eingehen. Wir versuchen nach wie vor unser

Stammpublikum bei der einheimischen Bevölkerung vergrößern. Die Geschichte

und die Produkte der Lodenfabrik in Schruns werden einleitend zum Thema

gemacht. Sigrid Bannier kommt extra zu Besuch, um über ihre Arbeit am

neuen Mäßli zu berichten. Die Dokumentation über die Herstellung wurde

vergangenes Wochenende von Ulrike Bitschnau (Geschäftsführerin des

Landestrachtenverbandes) den Montafoner Museen übergeben. Sie wird

informieren warum es sich so schwierig gestaltete jemanden zu finden,

der das Mäßli wieder herstellen kann.

Peter Kasper und Martin Mathies werden schließlich das Montafoner Steinschaf vorstellen, dessen Wolle im Mäßli verarbeitet wird.

Nach dieser Präsentation werden wir uns dann der Frage widmen: Wie viel Montafoner Steinschaf ist im Mäßi? Und in der Publikumsdiskussion - Was ließe sich noch aus dieser Wolle herstellen? Wie kann daraus ein gefördertes Projekt werden?

Mit Sigrid Bannier (Filzerin), Ulrike Bitschnau (Landestrachtenverband), Marion Ebster (Stand Montafon), Peter Kasper und Martin Mathies (Montafoner Steinschafzüchter), Elisabeth Walch (Montafoner Museen).

Produkt Schafwolle – die Lodenfabrik, die Herstellung des neuen Mäßli und das Montafoner Steinschaf

Montag, 22.04.2013, 19:00 Uhr

Montafoner Heimatmuseum Schruns

Peter Kasper und Martin Mathies werden schließlich das Montafoner Steinschaf vorstellen, dessen Wolle im Mäßli verarbeitet wird.

Nach dieser Präsentation werden wir uns dann der Frage widmen: Wie viel Montafoner Steinschaf ist im Mäßi? Und in der Publikumsdiskussion - Was ließe sich noch aus dieser Wolle herstellen? Wie kann daraus ein gefördertes Projekt werden?

Mit Sigrid Bannier (Filzerin), Ulrike Bitschnau (Landestrachtenverband), Marion Ebster (Stand Montafon), Peter Kasper und Martin Mathies (Montafoner Steinschafzüchter), Elisabeth Walch (Montafoner Museen).

8. April 2013

Montafoner Museen: Jahresbericht 2012

Ab 9. April erhältlich, für HSV-Mitglieder bei der Generalversammlung gratis.

Michael Kasper (Hg.), Jahresbericht 2012. Montafoner Museen. Heimatschutzverein Montafon. Montafon Archiv, Schruns 2013.

Jahresbericht

Jahresbericht der Montafoner Museen (Michael Kasper) 4

Ausstellungen

So jung! – Fotografien erzählen von geglückter und verlorener Kindheit im Montafon (Bruno Winkler) 10

„Ich träume noch von der Kuranstalt“ – Eine Ausstellung (Lisa Hessenberger) 14

Wenn jemand geht (Marko Zink) 20

Feste und Bräuche im Montafoner Jahreskreis (Michael Kasper, Elisabeth Walch) 22

Vermittlung & Veranstaltungen

septimo 2012 (Michael Burger) 28

Heimat bauen (Bruno Winkler) 29

„Von der Wissenschaft zur Gastwirtschaft“ – Silvretta Historica Tagung 2012

(Christoph Walser, Thomas Reitmaier, Karsten Lambers ) 32

Die ViaValtellina (Karin Valasek) 34

Kulturlandschaftswanderungen (Leo Walser) 37

Montafoner Trachtengespräche (Elisabeth Walch) 39

Meine, deine, unsere Tracht – Eine globale Beziehungsgeschichte (Theresia Anwander) 41

Exkursion Stoffdruckmuseum Hard (Elisabeth Walch) 44

Engadiner Begegnung in St. Moritz (Elisabeth Walch) 45

Erzählen ist Immaterielles Kulturerbe im Montafon (Edith Hessenberger) 47

Mach Urlaub do im Tal (Annelies Zerlauth) 49

Social Media in den Montafoner Museen (Michael Kasper) 50

Zeitgeschichte

Der Montafoner Arbeitskreis (Dirk Strohmann) 52

„Das werd ich nie vergessen!“ – Erinnern zwischen Kollektivität und Individualität (Lisa Hessenberger) 60

Berühmte Gäste im Montafon (Désirée Mangard) 66

Zwangsarbeit auf den Baustellen der Vorarlberger Illwerke 1938-45 (Michael Kasper) 67

Joseph Cordiers Kriegstagebuch in deutscher Sprache (Edith Hessenberger) 71

„Der Kreuzzug des Reichsbundes“ – Das erste Gipfelkreuz auf dem Piz Buin (Michael Kasper) 82

Ein Blick ins Gipfelbuch des Piz Buin der 1940er Jahre (Andreas Brugger) 88

Entwicklung der alpinen Leistungsphysiologie um die Jahrhundertwende (Hanns-Christian Gunga) 90

Zwecks Herstellung geordneter Zustände (Franz Rüdisser) 96

Migrationsgeschichte

Im Sturm nach Amerika (Meinrad Pichler) 98

Zwei Berichte zur Montafoner Arbeitsmigration 1806/07 (Michael Kasper) 101

„Aus dem Thal Montefu in Tyrol“ (Markus Bauer) 102

Geschichte & Kunstgeschichte

Die Frevelbücher der Herrschaft Bludenz (1544-1599) (Nicole Ohneberg) 112

Ein Gang durch die Geschichte des Zeinisjochs (Michael Kasper) 121

Gab es Viehmärkte auf Vermunt? (Dieter Petras) 130

St. Nikolaus in Gortipohl (Andreas Rudigier) 133

Paßnamen und Grenzen im Montafon (Guntram Plangg) 137

Archäologie

Bergbau im südlichen Vorarlberg – ein montanarchäologischer Survey (Georg Neuhauser, Sarah Leib) 146

Archäologie im Montafon – neue Erkenntnisse zur frühen Wirtschafts- und

Besiedlungsgeschichte (Rüdiger Krause et al.) 151

Kultur- & Naturlandschaft

Vom Wandel in der Kulturlandschaft (Friedrich Juen) 158

Lösungsansätze zwischen Dynamik und Tradition – von der Erfindung eines Werkzeugs zum

Erhalt der Maisäßlandschaften Montafon (Marion Ebster) 161

Kennzeichnung „Montafoner Baukultur“ (Leo Walser) 165

Der »Alte Pfarrhof« – Mühleweg 4 in Innerberg (Klaus Pfeifer) 166

Informationen, Beratungen und Stellungnahmen zu Kulturlandschaftsprojekten (Leo Walser) 174

Kulturgut „Schragazu“ (Edith Hessenberger) 175

Förderungen für bauliche Kulturgüter (Leo Walser) 178

Kulturlandschaftsfonds des Standes Montafon (Leo Walser) 179

Kampf um Aufmerksamkeit: Tourismusinszenierung der Berge (Stefan Forster) 180

Die Montafoner Kulturlandschaft im 19. Jahrhundert (Michael Kasper) 183

Kult[ur] ist in. Das Projekt Montafoner Kulturlandschaft (Nadine Kasper, Patrick Rösler) 188

Die Blockgletscher der Verwallgruppe (Katharina Stocker) 190

„Bergsteigen unter Tage“ (Alexander Klampfer) 196

Das Biotopinventar Vorarlberg (Ruth Swoboda) 201

Raumentwicklung Montafon (Martin Strele, Christoph Breuer) 203

100 Jahre Fideliskapelle Gargellen (Wilfried Dür) 208

Museen / Archiv / Heimatschutzverein

Die Museumssammlung wächst! (Elisabeth Walch) 210

Bericht aus dem Montafon Archiv (Andreas Brugger) 212

Jahresabschluss 2012 (Judith Ganahl) 214

Heimatschutzverein Montafon 215

Autorinnen und Autoren 216

Bildnachweis 217

Publikationen 218

Preis: EUR 12,--/6,-- (Nichtmitglieder/Mitglieder)

Bestellung unter info@montafoner-museen.at Versand (Inland) + EUR 2,90

GV Heimatschutzverein Montafon

Dienstag, 9. April, 19 Uhr

Vereinshaus Silbertal

Ordentliche Generalversammlung des Heimatschutzvereins Montafon

Tagesordnung:

1 Begrüßung

2 Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung (das Protokoll liegt bei der Versammlung auf und kann auf Wunsch auch vorher im Heimatmuseum eingesehen werden)

3 Bericht des Obmanns zum Vereinsjahr 2012

4 Bericht der Kassierin zum Vereinsjahr 2012

5 Stellungnahme der Kassaprüfer und Entlastung der Kassierin

6 Entlastung des Vorstands

7 Vorschau auf das Vereinsjahr 2013 und Genehmigung des Voranschlags

8 Festsetzung des Mitgliedsbeitrags für 2014

9 Allfälliges

Im Rahmen der Generalversammlung wird auch der Jahresbericht 2012, der über 50 Beiträge zu den vielfältigen Tätigkeitsbereichen des Heimatschutzvereins umfasst, präsentiert und kann von den anwesenden Mitgliedern gratis mitgenommen werden (später kostet er dann...).

Vereinshaus Silbertal

Ordentliche Generalversammlung des Heimatschutzvereins Montafon

Tagesordnung:

1 Begrüßung

2 Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung (das Protokoll liegt bei der Versammlung auf und kann auf Wunsch auch vorher im Heimatmuseum eingesehen werden)

3 Bericht des Obmanns zum Vereinsjahr 2012

4 Bericht der Kassierin zum Vereinsjahr 2012

5 Stellungnahme der Kassaprüfer und Entlastung der Kassierin

6 Entlastung des Vorstands

7 Vorschau auf das Vereinsjahr 2013 und Genehmigung des Voranschlags

8 Festsetzung des Mitgliedsbeitrags für 2014

9 Allfälliges

Im Rahmen der Generalversammlung wird auch der Jahresbericht 2012, der über 50 Beiträge zu den vielfältigen Tätigkeitsbereichen des Heimatschutzvereins umfasst, präsentiert und kann von den anwesenden Mitgliedern gratis mitgenommen werden (später kostet er dann...).

22. März 2013

Ostern im Montafon

Am

Beginn der Passionszeit stellte im Montafon der „Schmerzhafte Samstag“,

der Tag vor dem Palmsonntag, einen ersten Höhepunkt dar. An diesem Tag

fand in der größten Wallfahrtskirche des Tales, in Tschagguns, das

bedeutendste Wallfahrtsfest des Jahres statt.

Am Palmsonntag folgte die Palmenweihe, bei der große Sträuße aus Weißtannen- und Buchenästen, Palmkätzchen und Haselruten zur Weihe in der Kirche vorbereitet werden. Auf die Haselstecken wurden mitunter kleine rote Winteräpfel gespießt, oder aus Zweigen wurd ein Kreuz geformt. Auch Wacholder, Buchsbaum oder Stechpalme kamen in den Strauß. Nach dem Palmsonntag wurden die geweihten Palmen unter das Dach der Häuser gesteckt, um Blitz und Feuer abzuwehren. Ein Zweiglein kam als Haussegen hinter das Kruzifix in der Stubenecke, das Kreuzlein des Straußes gegen das Verhexen in den Stall. Schließlich wurden einzelne Zweige bei Gewittergefahr im Herd verbrannt.

Für die männliche Dorfjugend beginnt dann in der Karwoche am Gründonnerstag die große Zeit. Wenn am Abend des Gründonnerstages die Kirchenglocken für drei Tage verstummen, kommt der große Auftritt der „Rätschner“. Der Volkskundler Richard Beitl berichtete dabei folgendes vom Tun der Schrunser Schulbuben vor dem Ersten Weltkrieg:

„Am Tag nach Palmsonntag beriefen einige, die Zufall, Reichtum der Eltern, Ehrgeiz, Alter oder irgendeine Tüchtigkeit zu Führern in der Schule bestimmt hatte, alle Besitzer von Rätschen oder Kartafeln auf die Gemeindebünte. Die Rätschen waren schwere Holztafeln, auf denen mehrere Hämmer, durch eine Drehwalze angespannt und gehoben, den scharfen, prasselnden Lärm eines Maschinengewehres erzeugten. Die Aufstellung der Rätschner hatte ihre festen Regeln. Zuerst kamen die schwächlichen Zweihämmer und zuletzt die von allen geachteten Achthämmer, die schwer in der Schulter hingen. An die Spitze, ans Ende und in die Mitte traten die Bevorzugten, die sich für dieses Jahr die große, mittlere und kleinere und das Totenglöggli gesichert hatten, alles handfeste, abgegriffene Holzbretter, in denen ein großer Klöppel hin und her schwang. Das Totenglöggli ging am Ende des Zuges, und wenn einer aus dem Dorf in den Kartagen starb, mußte es talaus, talein, bergauf und bergab auf allen Wegen geläutet werden, wofür der Glockenträger zusätzlich ein Silberstück bekam.

Wenn am Mittwoch die Mette nahe war, versammelten sich alle Rätschner auf dem Platz und zogen dann im Gleichtakt der Beine und Hämmer durchs Dorf. Das prasselte und knatterte dann um die Hausecken: rrr – rrr – rrrr – rrr – rrr – rrrr -. Mit den ersten Kirchgängern trafen auch die Buben am Seitenportal ein, schwangen die Rätschen an die alte Mauer und traten in die erleuchtete Kirche. Genauso wurde am Morgen und Abend ausgerückt. Nur das ‚Läuten‘ ganz in der Frühe besorgten die großen Holzglocken. […]“

Mehr zu diesem Thema im Jahresbericht 2011 der Montafoner Museen: http://www.stand-montafon.at/montafoner-museen/shop/jahresberichte

Am Palmsonntag folgte die Palmenweihe, bei der große Sträuße aus Weißtannen- und Buchenästen, Palmkätzchen und Haselruten zur Weihe in der Kirche vorbereitet werden. Auf die Haselstecken wurden mitunter kleine rote Winteräpfel gespießt, oder aus Zweigen wurd ein Kreuz geformt. Auch Wacholder, Buchsbaum oder Stechpalme kamen in den Strauß. Nach dem Palmsonntag wurden die geweihten Palmen unter das Dach der Häuser gesteckt, um Blitz und Feuer abzuwehren. Ein Zweiglein kam als Haussegen hinter das Kruzifix in der Stubenecke, das Kreuzlein des Straußes gegen das Verhexen in den Stall. Schließlich wurden einzelne Zweige bei Gewittergefahr im Herd verbrannt.

Für die männliche Dorfjugend beginnt dann in der Karwoche am Gründonnerstag die große Zeit. Wenn am Abend des Gründonnerstages die Kirchenglocken für drei Tage verstummen, kommt der große Auftritt der „Rätschner“. Der Volkskundler Richard Beitl berichtete dabei folgendes vom Tun der Schrunser Schulbuben vor dem Ersten Weltkrieg:

„Am Tag nach Palmsonntag beriefen einige, die Zufall, Reichtum der Eltern, Ehrgeiz, Alter oder irgendeine Tüchtigkeit zu Führern in der Schule bestimmt hatte, alle Besitzer von Rätschen oder Kartafeln auf die Gemeindebünte. Die Rätschen waren schwere Holztafeln, auf denen mehrere Hämmer, durch eine Drehwalze angespannt und gehoben, den scharfen, prasselnden Lärm eines Maschinengewehres erzeugten. Die Aufstellung der Rätschner hatte ihre festen Regeln. Zuerst kamen die schwächlichen Zweihämmer und zuletzt die von allen geachteten Achthämmer, die schwer in der Schulter hingen. An die Spitze, ans Ende und in die Mitte traten die Bevorzugten, die sich für dieses Jahr die große, mittlere und kleinere und das Totenglöggli gesichert hatten, alles handfeste, abgegriffene Holzbretter, in denen ein großer Klöppel hin und her schwang. Das Totenglöggli ging am Ende des Zuges, und wenn einer aus dem Dorf in den Kartagen starb, mußte es talaus, talein, bergauf und bergab auf allen Wegen geläutet werden, wofür der Glockenträger zusätzlich ein Silberstück bekam.

Wenn am Mittwoch die Mette nahe war, versammelten sich alle Rätschner auf dem Platz und zogen dann im Gleichtakt der Beine und Hämmer durchs Dorf. Das prasselte und knatterte dann um die Hausecken: rrr – rrr – rrrr – rrr – rrr – rrrr -. Mit den ersten Kirchgängern trafen auch die Buben am Seitenportal ein, schwangen die Rätschen an die alte Mauer und traten in die erleuchtete Kirche. Genauso wurde am Morgen und Abend ausgerückt. Nur das ‚Läuten‘ ganz in der Frühe besorgten die großen Holzglocken. […]“

Mehr zu diesem Thema im Jahresbericht 2011 der Montafoner Museen: http://www.stand-montafon.at/montafoner-museen/shop/jahresberichte

16. März 2013

Der Papst und das Montafon

Das Wappen und Siegel des

Montafons zeigt in silbernem Schild zwei schwarze, gekreuzte Schlüssel.

Das Symbol der gekreuzten Schlüssel ist dem päpstlichen Wappen

entnommen, wird seit dem frühen 15. Jahrhundert verwendet.

Während des Appenzellerkriegs (1405–1408) organisierten sich die Montafoner zu einem „Land“ (sog. Stand) und verwendeten als Zeichen im Wappen die zwei vom Hof St. Peter (bei Bludenz) abgeleiteten gekreuzten Petrusschlüssel.

Dieses Wappen wurde später eigenmächtig, um die eigene Bedeutung innerhalb der Vorarlberger Landstände zu erhöhen, zum päpstlichen Wappen umgestaltet, indem dem Wappenschild noch eine dreifache Papstkrone hinzugefügt wurde. Begründet wurde dies damit, dass Papst Johannes XXIII angeblich auf dem Weg zum Konzil von Konstanz in einer Sänfte vom Klostertal über den Kristberg ins Montafon getragen wurde, um der Pest zu entgehen und den Montafonern zum Dank dann das Recht auf diese Insignien verliehen habe.

1700 gestattete Papst Innozenz XII den Montafonern aber schließlich auch offiziell die Führung dieses Wappens. Hohe katholische Geistliche mit Montafoner Wurzeln und die Vorgesetzten Tales hatten sich für diese Bestätigung in Rom eingesetzt.

Während des Appenzellerkriegs (1405–1408) organisierten sich die Montafoner zu einem „Land“ (sog. Stand) und verwendeten als Zeichen im Wappen die zwei vom Hof St. Peter (bei Bludenz) abgeleiteten gekreuzten Petrusschlüssel.

Dieses Wappen wurde später eigenmächtig, um die eigene Bedeutung innerhalb der Vorarlberger Landstände zu erhöhen, zum päpstlichen Wappen umgestaltet, indem dem Wappenschild noch eine dreifache Papstkrone hinzugefügt wurde. Begründet wurde dies damit, dass Papst Johannes XXIII angeblich auf dem Weg zum Konzil von Konstanz in einer Sänfte vom Klostertal über den Kristberg ins Montafon getragen wurde, um der Pest zu entgehen und den Montafonern zum Dank dann das Recht auf diese Insignien verliehen habe.

1700 gestattete Papst Innozenz XII den Montafonern aber schließlich auch offiziell die Führung dieses Wappens. Hohe katholische Geistliche mit Montafoner Wurzeln und die Vorgesetzten Tales hatten sich für diese Bestätigung in Rom eingesetzt.

14. März 2013

12. März 1938: Hugo Ebners und Jura Soyfers Fluchtversuch über Gargellen

12.

März 1938: Hugo Ebners und Jura Soyfers Fluchtversuch über Gargellen - ein Beispiel

für die folgenschwere Rolle der einheimischen Gendarmerie in den Tagen

nach dem Anschluss

Bereits in den ersten Tagen nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 12. März 1938 wurden im Rahmen einer großen Verhaftungswelle ca. 76.000 Österreicher festgenommen und binnen kürzester Zeit in Konzentrationslager deportiert.

Jura Soyfer, 1912 als Kind russisch-jüdischer Eltern in Charkow geboren, lebte seit 1920 in Wien und war in der links-intellektuellen Szene Wiens schon bald als Dichter und Mitarbeiter bei sozialistischen Zeitschriften bekannt. Soyfer musste also schon aufgrund seiner politischen Tätigkeit befürchten, dass sein Name auf der NS-Fahndungsliste vermerkt war. Da er zur Zeit des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich über keinen Pass verfügte, der eine legale Ausreise erleichtert hätte, war er gezwungen, die Flucht über die Berge zu wagen.

Gemeinsam mit seinem Freund Hugo Ebner nahm er am 12. März 1938 einen überfüllten D-Zug von Wien nach Bludenz. Hugo Ebner war im Jahr zuvor im Montafon auf Schiurlaub gewesen und schlug daher die Flucht über die Montafoner-Prättigauer Grenze in die Schweiz vor:

„Von allen Fluchtmöglichkeiten schien die von Hugo Ebner vorgeschlagene am plausibelsten: eine gemeinsame ‚Schiwanderung’ über die Schweizer Grenze. [...] Die beiden Freunde verlassen am Morgen des 13. März in Bludenz den Zug und fahren mit dem Bus bis Schruns. Auf Schiern steigen sie auf den 1450 m hoch gelegenen Gargellen [sic!], um von dort die Grenze zu erreichen. Am Nachmittag werden sie von einer österreichischen Grenzpatrouille, die aus [zwei oder] drei Gendarmen besteht, perlustriert. In Juras Rucksack findet sich eine Sardinenbüchse, die in eine Zeitung eingewickelt ist, die schließlich zur Verhaftung führt [Anm. Richtigstellung: Die in Zeitungspapier gewickelte Sardinenbüchse befand sich in Hugo Ebners Rucksack]. Dabei handelt es sich nicht, wie von Personen, die nicht dabei waren, immer wieder erzählt wird, um ein Exemplar der Roten Fahne [Anm.: einer zu dieser Zeit illegalen Parteizeitung der Kommunisten] oder einer anderen illegalen Publikation. Die Situation ist viel grotesker. Der Greißler hatte die Sardinendose in einer Zeitschrift der völlig legalen Einheitsgewerkschaft aus dem Jahr 1936 eingewickelt. Der jüngste der Gendarmen, offensichtlich ein Nationalsozialist, der sich schon in den allerersten Tagen der ‚Ostmark’ seine Sporen verdienen will, nimmt trotzdem Anstoß daran. Daß die beiden Angehaltenen ‚etwas gedrucktes’ mithaben, ist ihm schon Grund genug zur Verhaftung. Er hätte wahrscheinlich einen anderen Vorwand gefunden, wenn diese Zeitung nicht gewesen wäre. Die anderen Gendarmen, durch das ‚Gedruckte’ ebenfalls alarmiert, wollen sich wegen des Eifers des Jungen auf nichts einlassen und lassen die Verhaftung geschehen.

Soyfer und Ebner werden nach St. Gallenkirchen [sic!] eskortiert, wo sie die Nacht im Gemeindekotter verbringen. Am nächsten Tag werden sie nach Bludenz gebracht – in das wohl sauberste Gefängnis Österreichs, der Wärter gibt ihnen Filzpantoffeln, um den Fußboden der Zelle zu schonen. Am 16. März werden sie ins Landesgericht Feldkirch überstellt. Ein Telephonat nach Wien ergibt, dass sie beide ‚Politische’ sind.“

Hugo Ebners Schilderung der Ereignisse kann unter

http://www.doew.at/erinnern/biographien/erzaehlte-geschichte/anschluss-maerz-april-1938/hugo-ebner-wir-versuchen-es-ueber-die-berge nachgelesen werden.

... Im KZ Buchenwald erkrankte Jura Soyfer aufgrund der katastrophalen sanitären Zustände an Typhus und verstarb am 16. Februar 1939 im Alter von 26 Jahren.

Mehr zu dieser Fluchtgeschichte bzw. zu vielen anderen geglückten oder gescheiterten Grenzübertritten zwischen 1938 und 1945 können im Band "Grenzüberschreitungen. Von Schmugglern, Schleppern, Flüchtlingen" nachgelesen werden. Erhältlich in den Montafoner Museen und online unter www.stand-montafon.at/montafoner-museen/shop/sonderband-5-zur-montafoner-schriftenreihe

Bereits in den ersten Tagen nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 12. März 1938 wurden im Rahmen einer großen Verhaftungswelle ca. 76.000 Österreicher festgenommen und binnen kürzester Zeit in Konzentrationslager deportiert.

Jura Soyfer, 1912 als Kind russisch-jüdischer Eltern in Charkow geboren, lebte seit 1920 in Wien und war in der links-intellektuellen Szene Wiens schon bald als Dichter und Mitarbeiter bei sozialistischen Zeitschriften bekannt. Soyfer musste also schon aufgrund seiner politischen Tätigkeit befürchten, dass sein Name auf der NS-Fahndungsliste vermerkt war. Da er zur Zeit des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich über keinen Pass verfügte, der eine legale Ausreise erleichtert hätte, war er gezwungen, die Flucht über die Berge zu wagen.

Gemeinsam mit seinem Freund Hugo Ebner nahm er am 12. März 1938 einen überfüllten D-Zug von Wien nach Bludenz. Hugo Ebner war im Jahr zuvor im Montafon auf Schiurlaub gewesen und schlug daher die Flucht über die Montafoner-Prättigauer Grenze in die Schweiz vor:

„Von allen Fluchtmöglichkeiten schien die von Hugo Ebner vorgeschlagene am plausibelsten: eine gemeinsame ‚Schiwanderung’ über die Schweizer Grenze. [...] Die beiden Freunde verlassen am Morgen des 13. März in Bludenz den Zug und fahren mit dem Bus bis Schruns. Auf Schiern steigen sie auf den 1450 m hoch gelegenen Gargellen [sic!], um von dort die Grenze zu erreichen. Am Nachmittag werden sie von einer österreichischen Grenzpatrouille, die aus [zwei oder] drei Gendarmen besteht, perlustriert. In Juras Rucksack findet sich eine Sardinenbüchse, die in eine Zeitung eingewickelt ist, die schließlich zur Verhaftung führt [Anm. Richtigstellung: Die in Zeitungspapier gewickelte Sardinenbüchse befand sich in Hugo Ebners Rucksack]. Dabei handelt es sich nicht, wie von Personen, die nicht dabei waren, immer wieder erzählt wird, um ein Exemplar der Roten Fahne [Anm.: einer zu dieser Zeit illegalen Parteizeitung der Kommunisten] oder einer anderen illegalen Publikation. Die Situation ist viel grotesker. Der Greißler hatte die Sardinendose in einer Zeitschrift der völlig legalen Einheitsgewerkschaft aus dem Jahr 1936 eingewickelt. Der jüngste der Gendarmen, offensichtlich ein Nationalsozialist, der sich schon in den allerersten Tagen der ‚Ostmark’ seine Sporen verdienen will, nimmt trotzdem Anstoß daran. Daß die beiden Angehaltenen ‚etwas gedrucktes’ mithaben, ist ihm schon Grund genug zur Verhaftung. Er hätte wahrscheinlich einen anderen Vorwand gefunden, wenn diese Zeitung nicht gewesen wäre. Die anderen Gendarmen, durch das ‚Gedruckte’ ebenfalls alarmiert, wollen sich wegen des Eifers des Jungen auf nichts einlassen und lassen die Verhaftung geschehen.

Soyfer und Ebner werden nach St. Gallenkirchen [sic!] eskortiert, wo sie die Nacht im Gemeindekotter verbringen. Am nächsten Tag werden sie nach Bludenz gebracht – in das wohl sauberste Gefängnis Österreichs, der Wärter gibt ihnen Filzpantoffeln, um den Fußboden der Zelle zu schonen. Am 16. März werden sie ins Landesgericht Feldkirch überstellt. Ein Telephonat nach Wien ergibt, dass sie beide ‚Politische’ sind.“

Hugo Ebners Schilderung der Ereignisse kann unter

http://www.doew.at/erinnern/biographien/erzaehlte-geschichte/anschluss-maerz-april-1938/hugo-ebner-wir-versuchen-es-ueber-die-berge nachgelesen werden.

... Im KZ Buchenwald erkrankte Jura Soyfer aufgrund der katastrophalen sanitären Zustände an Typhus und verstarb am 16. Februar 1939 im Alter von 26 Jahren.

Mehr zu dieser Fluchtgeschichte bzw. zu vielen anderen geglückten oder gescheiterten Grenzübertritten zwischen 1938 und 1945 können im Band "Grenzüberschreitungen. Von Schmugglern, Schleppern, Flüchtlingen" nachgelesen werden. Erhältlich in den Montafoner Museen und online unter www.stand-montafon.at/montafoner-museen/shop/sonderband-5-zur-montafoner-schriftenreihe

7. März 2013

Montafoner Bevölkerungsgeschichte

| Datum | 13.03.2013 |

|---|---|

| Beginn | 20:00 |

| Ort | Tourismusmuseum Gaschurn |

Montafoner Bevölkerungsgeschichte

Vortrag von Mag. Peter Helfer

Zwischen 1800 und 2000 verdoppelte sich die Bevölkerung des Montafon. Das Wachstum setzte zu einem Zeitpunkt ein, als zeitgenössische Wissenschafter das Tal als „stark übervölkert“ einschätzten.

Im Vergleich zur Landesentwicklung und innerhalb Montafoner Gemeinden werden die unterschiedlichen Wachstumsphasen, ihre möglichen Bedingungen und Auslöser dargestellt.

Im zweiten Teil wird mit Methoden der historischen Demographie der eigentliche „Protagonist“, die Familien, in den Vordergrund gerückt. Die scheinbare Kontinuität der demographischer Kennziffern – EinwohnerInnen, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle – verdeckt einen tiefgreifenden Wandel des „Systems Familie“, der sich langsamer, aber parallel zum wirtschaftlichen Wandel vollzog, der das Bevölkerungswachstum erst ermöglichte.

1. März 2013

NS-Herrschaft in Vorarlberg mit besonderem Blick auf das Montafon

NS-Herrschaft in Vorarlberg mit besonderem Blick auf das Montafon

Vortrag von HR Mag. Meinrad Pichler

Pichlers jüngst erschienenes Buch „Nationalsozialismus in Vorarlberg.

Opfer-Täter-Gegner“ ist die erste zusammenfassende Darstellung dieser

Zeit und war im Dezember 2012 der Bestseller im Vorarlberger Buchhandel.

In seinem Referat wird der Autor auf allgemeine Aspekte eingehen,

besonders aber die Verhältnisse im Montafon der Jahre 1938-1945

beleuchten.

Pichlers jüngst erschienenes Buch „Nationalsozialismus in Vorarlberg.

Opfer-Täter-Gegner“ ist die erste zusammenfassende Darstellung dieser

Zeit und war im Dezember 2012 der Bestseller im Vorarlberger Buchhandel.

In seinem Referat wird der Autor auf allgemeine Aspekte eingehen,

besonders aber die Verhältnisse im Montafon der Jahre 1938-1945

beleuchten.

Neu, ansprechend und zusammenfassend erzählt Meinrad Pichler in seinem jüngsten Buch die Geschichte der nationalsozialistischen Herrschaft in Vorarlberg. Nicht nur für interessierte Erwachsene – sondern speziell auch für eine jüngere Leserschaft. Ein Standardwerk, das sich auch mit Biographien von Opfern, Tätern und Gegnern an das Thema annähert. Mit über 300 Bildern schafft er einen Zugang zu dieser Zeit, die nur noch teilweise verständlich scheint, aber nachwirkt.

Meinrad Pichler ist Gründungsmitglied der Johann-August-Malin-Gesellschaft und hat schon zahlreiche Publikationen zur neueren Vorarlberger Geschichte herausgegeben. Es war Geschichte- und Deutschlehrer und anschließend Direktor des BG Bregenz Gallusstraße. Er gilt als einer der profundesten Kenner zum Themenbereich „Nationalsozialismus in Vorarlberg“.

Eintritt: € 4,-- / Mitglieder des Heimatschutzvereins frei

Vortrag von HR Mag. Meinrad Pichler

| Datum | 05.03.2013 |

|---|---|

| Beginn | 20:00 |

| Ort | Heimatmuseum Schruns |

Pichlers jüngst erschienenes Buch „Nationalsozialismus in Vorarlberg.

Opfer-Täter-Gegner“ ist die erste zusammenfassende Darstellung dieser

Zeit und war im Dezember 2012 der Bestseller im Vorarlberger Buchhandel.

In seinem Referat wird der Autor auf allgemeine Aspekte eingehen,

besonders aber die Verhältnisse im Montafon der Jahre 1938-1945

beleuchten.

Pichlers jüngst erschienenes Buch „Nationalsozialismus in Vorarlberg.

Opfer-Täter-Gegner“ ist die erste zusammenfassende Darstellung dieser

Zeit und war im Dezember 2012 der Bestseller im Vorarlberger Buchhandel.

In seinem Referat wird der Autor auf allgemeine Aspekte eingehen,

besonders aber die Verhältnisse im Montafon der Jahre 1938-1945

beleuchten. Neu, ansprechend und zusammenfassend erzählt Meinrad Pichler in seinem jüngsten Buch die Geschichte der nationalsozialistischen Herrschaft in Vorarlberg. Nicht nur für interessierte Erwachsene – sondern speziell auch für eine jüngere Leserschaft. Ein Standardwerk, das sich auch mit Biographien von Opfern, Tätern und Gegnern an das Thema annähert. Mit über 300 Bildern schafft er einen Zugang zu dieser Zeit, die nur noch teilweise verständlich scheint, aber nachwirkt.

Meinrad Pichler ist Gründungsmitglied der Johann-August-Malin-Gesellschaft und hat schon zahlreiche Publikationen zur neueren Vorarlberger Geschichte herausgegeben. Es war Geschichte- und Deutschlehrer und anschließend Direktor des BG Bregenz Gallusstraße. Er gilt als einer der profundesten Kenner zum Themenbereich „Nationalsozialismus in Vorarlberg“.

Eintritt: € 4,-- / Mitglieder des Heimatschutzvereins frei

23. Januar 2013

UNESCO-Kulturerbe "Erzählen im Montafon"

Im Montafon entwickelten sich im Rahmen der täglichen

Kommunikation Erzählgemeinschaften. Die Inhalte, Wertvorstellungen und

Muster der lokaltypischen Sagen und Erzählungen gehen auf das 19. und

20. Jahrhundert zurück. Die Erzähltradition ist noch heute ein

wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft und wird im Alltag ebenso wie zu

besonderen Anlässen gepflegt. Zahlreiche kulturelle Initiativen und

KulturträgerInnen im Montafon tragen aktiv zur Sammlung und Erhaltung

des lokalen Erzählguts bei, das seit dem 19. Jahrhundert im Interesse

der Forschung steht.

(c) UNESCO

Die Sagen und sagenartige Erzählungen im Montafon gehen auf die ländliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und die damit verbundenen christlich geprägten Normen und Werte zurück. Diese Erzählstoffe vermischen sich im 20. Jahrhundert mit Erzähltraditionen, die den Wandel des Montafons von einer landwirtschaftlich geprägten Lebenswelt zu einer touristisch erschlossenen, modernen Landschaft aufzeigen und oftmals persönliche Dokumente der Betroffenheit über historische Ereignisse in der Region darstellen.

Damit die Erzählungen vermittelbar und verständlich werden, greifen sie häufig auf kulturelle Schemata wie den Aufbau, die Auswahl des Erzählthemas, die Inszenierung der zentralen Figuren als auch die Funktion der Erzählung zurück. Sie zeichnen sich auch durch einen großen Variantenreichtum aus. Zu den typischen Sagen zählen jene von mystischen Funden im Hochgebirge („Piziguter Ganda“), vom Bergsturz auf das Dorf Prazalanz, vom „Künden“ des Todes eines Verwandten oder von der Wettervorhersage durch „Bötz“.

Im Rahmen des Projektes „Montafoner Geschichte“ wurden von 2003 bis 2012 insgesamt fast 300 lebensgeschichtliche oder themenspezifische Erzählungen von über 200 Personen mittels Tonband- und/oder Viseoaufnahmen dokumentiert. Der Sagenweg in Vandans lädt an 14 Stationen zum Kennenlernen der heimischen Erzähl- und Sagenwelt ein. Zahlreiche Ausstellungen der Montafoner Museen und Theaterstücke im Rahmen der Silbertaler Sagenfestspiele tragen darüber hinaus zur Sicherung der Tradition bei.

Weitere Informationen im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich sowie bei den Montafoner Museen

(c) UNESCO

Die Sagen und sagenartige Erzählungen im Montafon gehen auf die ländliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und die damit verbundenen christlich geprägten Normen und Werte zurück. Diese Erzählstoffe vermischen sich im 20. Jahrhundert mit Erzähltraditionen, die den Wandel des Montafons von einer landwirtschaftlich geprägten Lebenswelt zu einer touristisch erschlossenen, modernen Landschaft aufzeigen und oftmals persönliche Dokumente der Betroffenheit über historische Ereignisse in der Region darstellen.

Damit die Erzählungen vermittelbar und verständlich werden, greifen sie häufig auf kulturelle Schemata wie den Aufbau, die Auswahl des Erzählthemas, die Inszenierung der zentralen Figuren als auch die Funktion der Erzählung zurück. Sie zeichnen sich auch durch einen großen Variantenreichtum aus. Zu den typischen Sagen zählen jene von mystischen Funden im Hochgebirge („Piziguter Ganda“), vom Bergsturz auf das Dorf Prazalanz, vom „Künden“ des Todes eines Verwandten oder von der Wettervorhersage durch „Bötz“.

Im Rahmen des Projektes „Montafoner Geschichte“ wurden von 2003 bis 2012 insgesamt fast 300 lebensgeschichtliche oder themenspezifische Erzählungen von über 200 Personen mittels Tonband- und/oder Viseoaufnahmen dokumentiert. Der Sagenweg in Vandans lädt an 14 Stationen zum Kennenlernen der heimischen Erzähl- und Sagenwelt ein. Zahlreiche Ausstellungen der Montafoner Museen und Theaterstücke im Rahmen der Silbertaler Sagenfestspiele tragen darüber hinaus zur Sicherung der Tradition bei.

Weitere Informationen im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich sowie bei den Montafoner Museen

15. November 2012

Buchpräsentation: Montafon 4

Wann: Freitag, 30. November 2012, 18 Uhr

Wo: Montafoner Heimatmuseum Schruns (Kirchplatz 15, 6780 Schruns)

Grußwort von Standesrepräsentant Rudolf Lerch.

Buchpräsentation: Herausgeber Norbert Schnetzer und Wolfgang Weber sowie die Autorinnen und Autoren.

Moderation: Michael Kasper.

Norbert Schnetzer und Wolfgang Weber (Hg.): Montafon 4. Bevölkerung - Wirtschaft. Das lange 20. Jahrhundert (= Das Montafon in Geschichte und Gegenwart 4), Schruns 2012.

Der vierte Band der Reihe „Das Montafon in Geschichte und Gegenwart“ widmet sich der Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte des Montafons im 19. und 20. Jahrhundert. Leicht verständlich, aber zugleich wissenschaftlichen Ansprüchen genügend, präsentieren neun renommierte Autorinnen und Autoren ihre Studien zum „langen 20. Jahrhundert“ in der Montafoner Geschichte. Ein allen weiteren Beiträgen zugrunde liegendes Fundament stellt die Aufarbeitung der Bevölkerungsgeschichte des Montafons dar. Die Entwicklung des Siedlungsraumes aus der Sicht der Raumplanung und – eng damit zusammenhängend – die Geschichte der Wildbach- und Lawinenverbauung stellen weitere Schwerpunkte des Bandes dar. Einer allgemeinen Überblicksdarstellung zur wirtschaftlichen Entwicklung des Montafons im 19. und 20. Jahrhundert folgen Untersuchungen zum strukturellen Wandel im Bereich der Landwirtschaft, zum Aufschwung des Tourismus und zum Auf- und Ausbau der Energiewirtschaft im Tal zwischen 1800 und 2000 . Eine spannende Betrachtung der Geschichte der Institution “Stand Montafon” rundet den Band inhaltlich ab.

Die reichhaltige Bebilderung und die Vielfalt der verwendeten Quellen ermöglichen spannende Einblicke in die jüngste Geschichte des Montafons. Die historischen Prozesse, die zur gegenwärtigen Situation der Talschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts führten, werden anschaulich erläutert und dokumentiert. Kurzzusammenfassungen am Beginn der Beiträge bieten eine rasche Orientierung. Ein umfangreiches Orts- und Personenverzeichnis erschließt die einzelnen Beiträge. Der grafisch äußerst gelungene Band erfüllt somit mehrere Funktionen: Er fungiert nicht nur als wissenschaftlich fundiertes Nachschlagewerk, das in keinem Montafoner Haushalt fehlen sollte, sondern er stellt auch eine anregende Lektüre für alle, die im Montafon leben, in diesem Tal ihre Wurzeln haben oder sich einfach für diese vielseitige Region interessieren, dar.

Ab. 1.12.2012 beim Stand Montafon, in allen Montafoner Museen, in den Montafoner Tourismusbüros und im Buchhandel erhältlich.

Wo: Montafoner Heimatmuseum Schruns (Kirchplatz 15, 6780 Schruns)

Grußwort von Standesrepräsentant Rudolf Lerch.

Buchpräsentation: Herausgeber Norbert Schnetzer und Wolfgang Weber sowie die Autorinnen und Autoren.

Moderation: Michael Kasper.

Norbert Schnetzer und Wolfgang Weber (Hg.): Montafon 4. Bevölkerung - Wirtschaft. Das lange 20. Jahrhundert (= Das Montafon in Geschichte und Gegenwart 4), Schruns 2012.

Der vierte Band der Reihe „Das Montafon in Geschichte und Gegenwart“ widmet sich der Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte des Montafons im 19. und 20. Jahrhundert. Leicht verständlich, aber zugleich wissenschaftlichen Ansprüchen genügend, präsentieren neun renommierte Autorinnen und Autoren ihre Studien zum „langen 20. Jahrhundert“ in der Montafoner Geschichte. Ein allen weiteren Beiträgen zugrunde liegendes Fundament stellt die Aufarbeitung der Bevölkerungsgeschichte des Montafons dar. Die Entwicklung des Siedlungsraumes aus der Sicht der Raumplanung und – eng damit zusammenhängend – die Geschichte der Wildbach- und Lawinenverbauung stellen weitere Schwerpunkte des Bandes dar. Einer allgemeinen Überblicksdarstellung zur wirtschaftlichen Entwicklung des Montafons im 19. und 20. Jahrhundert folgen Untersuchungen zum strukturellen Wandel im Bereich der Landwirtschaft, zum Aufschwung des Tourismus und zum Auf- und Ausbau der Energiewirtschaft im Tal zwischen 1800 und 2000 . Eine spannende Betrachtung der Geschichte der Institution “Stand Montafon” rundet den Band inhaltlich ab.

Die reichhaltige Bebilderung und die Vielfalt der verwendeten Quellen ermöglichen spannende Einblicke in die jüngste Geschichte des Montafons. Die historischen Prozesse, die zur gegenwärtigen Situation der Talschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts führten, werden anschaulich erläutert und dokumentiert. Kurzzusammenfassungen am Beginn der Beiträge bieten eine rasche Orientierung. Ein umfangreiches Orts- und Personenverzeichnis erschließt die einzelnen Beiträge. Der grafisch äußerst gelungene Band erfüllt somit mehrere Funktionen: Er fungiert nicht nur als wissenschaftlich fundiertes Nachschlagewerk, das in keinem Montafoner Haushalt fehlen sollte, sondern er stellt auch eine anregende Lektüre für alle, die im Montafon leben, in diesem Tal ihre Wurzeln haben oder sich einfach für diese vielseitige Region interessieren, dar.

Ab. 1.12.2012 beim Stand Montafon, in allen Montafoner Museen, in den Montafoner Tourismusbüros und im Buchhandel erhältlich.

7. November 2012

Buchpräsentation: Montafon Lesebuch 14.11.

Michael Kasper und Andreas Rudigier:

Montafon LESEBUCH

Außen- und Innenansichten eines außergewöhnlichen Tals.

Das Montafon Lesebuch ist das zwölfte der Reihe Vorarlberger Lesebücher. Es stellt eine Annäherung an das Tal dar, die hinter die schrägen Kulissen des Eingangs blickt. Oberflächliche Schönwetterdarstellungen und Postkartenidyllen finden sie anderswo, die Ansichten der Autorinnen und Autoren sind subtileren Gehalts.

Das Buch ist umfassende, informative aber ebenso unterhaltsam zu lesende Gesamtdarstellung: eine spannende Lektüre, die in jeden Haushalt gehört.

Begrüßung: Ulrich Gabriel

Leseproben und Erläuterungen:

Michael Kasper und Andreas Rudigier

Musikalische Umrahmung:

Volkslieder aus dem Montafon zum Mitsingen

Mittwoch, 14. November 2012, 19 Uhr

Gasthof Löwen, Tschagguns

Eintritt frei. Im Anschluss wird ein kleines Buffet mit Getränken geboten.

Reservierungen bitte unter: T: 05572 / 23019,

E: office@unartproduktion.at

Montafon LESEBUCH

Außen- und Innenansichten eines außergewöhnlichen Tals.

Das Montafon Lesebuch ist das zwölfte der Reihe Vorarlberger Lesebücher. Es stellt eine Annäherung an das Tal dar, die hinter die schrägen Kulissen des Eingangs blickt. Oberflächliche Schönwetterdarstellungen und Postkartenidyllen finden sie anderswo, die Ansichten der Autorinnen und Autoren sind subtileren Gehalts.

Das Buch ist umfassende, informative aber ebenso unterhaltsam zu lesende Gesamtdarstellung: eine spannende Lektüre, die in jeden Haushalt gehört.

Begrüßung: Ulrich Gabriel

Leseproben und Erläuterungen:

Michael Kasper und Andreas Rudigier

Musikalische Umrahmung:

Volkslieder aus dem Montafon zum Mitsingen

Mittwoch, 14. November 2012, 19 Uhr

Gasthof Löwen, Tschagguns

Eintritt frei. Im Anschluss wird ein kleines Buffet mit Getränken geboten.

Reservierungen bitte unter: T: 05572 / 23019,

E: office@unartproduktion.at

4. November 2012

Ausstellungseröffnungen Schruns 9.11. "Kurhotel"

Am Freitag, 9.

November 2012,

werden um 18 Uhr die beiden thematisch zusammenhängenden

Ausstellungen "im

kurhotel. marko zink" sowie "'Ich träume noch von der Kuranstalt'

-

Das Kurhotel und die Kuranstalt Montafon" im Heimatmuseum Schruns eröffnet werden:

- im

kurhotel. marko

zink

Der Fotozyklus „im Kurhotel“ von Marko Zink

besteht aus 40

großformatigen analogen Fotografien, die zwischen 2010/11 im

Kurhotel in

Schruns entstanden sind. Diese Serie wird erstmalig gemeinsam zum

Monat der

Fotografie 2012 an vier Plätzen (Heimatmuseum Schruns, Galerie

Lisi Hämmerle in

Bregenz, Galerie Michaela Stock in Wien und Künstlerhaus Wien) in

Österreich

gezeigt. Nur in Schruns wird die gesamte Serie zu sehen sein.

Überdies wird an diesem Abend der Katalog zur Ausstellung

präsentiert werden.

"Ein Projekt, das ganz hervorragend in seiner

Ganzheitlichkeit funktionierte, ist die Serie über das Kurhotel

sowie die

Kuranstalt in Schruns: Zu Beginn der fünfziger Jahre erbaut,

zählte diese

Institution bis in die siebziger Jahre zu einer der

renommiertesten und

nobelsten seiner Art. Die Umsätze gingen jedoch zurück – seit 2002

ist der

Gebäudekomplex ganz verlassen und in dieser fast schon

gespenstischen Leere

verschwand auch der Eigentümer … den Porsche vor der Haustüre

zurücklassend.

Viele Gerüchte kursierten um seinen Verbleib sowie das

altehrwürdige Gemäuer,

nun soll es abgerissen werden. Dieser Ort mit seinen

unausgesprochen

Erzählungen war prädestiniert für Marko Zink: Er schuf hieraus

eine Serie

voller irritierender Momente, das Paradox einer verfallenden

Heilanstalt – der

»Arzt« wird zum Patienten. Es entstanden Suchbilder, die durch

seine spezielle

Fotografietechnik, die Vergänglichkeit unabhängig vom Motiv in

sich tragen.

Hier lugt ein Arm hervor, dort steht jemand hinter dem Vorhang.

Die

Vergangenheit glamouröser Zeiten blitzt kurz hervor, ehe sie sich

in der

Tristesse der Verwahrlosung, der Anhäufung skurril anmutendem

Mobiliar auflöst.

Ein privater Schicksalsschlag Zinks – der plötzliche Tod seines

Bruders während

dieses Projekts –, mag dazu beigetragen haben, daß diese Serie von

unglaublich

intensiver Melancholie getragen wird. Vitalität und Tod lagen im

künstlerischen

Konzept nah beieinander – die Realität untermauerte es mit

unbarmherziger

Wucht." (Bettina Schulz: PantaRhei; In: Novum 05/12)

- „Ich

träume noch von

der Kuranstalt“ - Das Kurhotel und die Kuranstalt Montafon

Die Geschichte der Kuranstalt und des Kurhotels

Montafon

weist viele Facetten auf. Sie ist geprägt durch eine glanzvolle

Hochblüte wie

durch einen schleichenden Niedergang. Durch einen Gründer mit

charismatischer

Persönlichkeit sowie medizinischer Voraussicht und

nationalsozialistischer

Vergangenheit. Durch die positiven Erinnerungen der Angestellten

heute und

deren harte Arbeit damals. Die Ausstellung widmet sich diesen

Aspekten der Geschichte

der Kuranstalt und des Kurhotels Montafon und stellt historische

wie soziale

Dimensionen des Betriebs dar.

Ausstellungskuratorin: Lisa Hessenberger,

Ausstellungskoordination:

Michael Kasper, Elisabeth Walch

Abonnieren

Posts (Atom)